ユダヤ人や日本人の犯行も…定番観光地めぐりから紐解くイスラエル・テロ史

※本記事は特集『ライターがオススメする裏観光』、イスラエル・テルアビブからお送りします。

「過去」のテロスポットを巡る旅

はじめに、あえて説明しておきたいのですが、今回の記事のテーマはあくまでも「テロスポット巡り」です。イスラエル最大の経済都市・テルアビブでテロが起こった観光地や人気スポットを、現在の様子とともに紹介しています。

しかしながら、それは「テルアビブは危ないぞ」「イスラエルはやばいぞ」ということを煽るような意味ではありません。今でこそ先進国として実はわりと平和に発展しているイスラエルですが、「過去にはこういう事件がありましたよ」という歴史として紹介しています。

しかしこれを読んだ後に「平和だな」と、思えるか思えないかは……あなた次第です。

テルアビブを代表する人気観光地のプロムナード。奥には、過去の自爆テロにより廃墟と化したディスコが見える。

イスラエルは周辺の中東国とはかけ離れた「普通のヨーロッパ先進国」

さて、旅がはじまる前にまずは、今のイスラエルがどのような国で、テロに対する姿勢がどのようなものなのか、簡単ながらもご説明したいと思います。

実際に住んでみて思うのは「イスラエルは普通のヨーロッパ先進国」だということ。テルアビブに関しては、ニュースで見聞きしてイメージする「中東の国」とは別世界。ロスチャイルドやフリーメイソンがどうとか、謎めいた陰謀論とも無縁の世界です。

観光客にも人気なテルアビブの観光スポットの1つ『ロスチャイルド通り』

そもそもイスラエルはヨーロッパ人が作った国であり、ユダヤ人の居場所を作ろうという「シオニズム(Zionism)」という思想をもつ人々によって作られました。1948年に建国宣言をした初代首相もロシア帝国出身。全12人の歴代首相の内、イスラエルで生まれたのは現首相のベンジャミン・ネタニヤフただ一人です。

テロの危険度は世界と比較しても断然低い

世界のテロのインパクトを数値化して国別に分けたチャートが存在します。イラク、エジプト、アフガニスタン、シリア、イラクなどイスラエル周辺国はTOP10入りする中で、イスラエルは41位。これはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツよりも低い数値です。ちなみに日本は67位。

『世界のテロのインパクト指数』のランキング。(Global-Terrorism-Index-2018より)

理由として、イスラエルの治安が徐々に安定していくのに対し、欧米諸国では脅威が格段に増したことが考えられます。2011年のチャートと比較した場合だと、アメリカとイスラエルの数字は完全に逆転。

ガザとの関係とテルアビブ市民たちの警戒意識

イスラエルはガザにロケット弾を撃ったり、逆にガザもイスラエルにロケット弾を撃ったりしており、お互いが暴力を使って被害を与えあっている現状があります。しかしイスラエル側でこれによる被害が発生するのはガザ周辺の地域に留まっており、そこから約60km離れたテルアビブでは別の世界の話と言っていい程の非現実感があります。

テルアビブのビーチの様子

「ミサイル飛んでても写メ撮らないでちゃんと避難してw」というイスラエルジョーク? を聞いたのも一度だけではありません。

我が家の“爆弾シェルター”の中。しかし実際はクローゼットとして機能している。

テルアビブの家には爆弾シェルター(※)が備え付けられており、有事の際にはここに避難します。しかし実際にはクローゼットとして機能しており、私はまだ一度もここに“避難”したことはありません。

避難のタイミングは街の空襲警報のサイレンが知らせてくれることになっていますが、テルアビブでその音を聞くのはサイレンの動作テストか、ホロコースト追悼式のお知らせなどで、年に2〜3回というのが現状です。

サイレンは空襲を警報しておらず、爆弾シェルターはクローゼットで、ミサイルが飛んだら珍しいから写メを撮っちゃう。少なくともテルアビブにおけるテロに対する危機意識は、これが現状と言えるのではと思います。

※イスラエルでは、住宅・居住用ビル・工業用建築物での爆弾シェルターの設置が法律で義務付けられています。部屋ごとに設置されている場合もあれば複数の住人で共有するケースもあります。余談ですが「イスラエルの爆弾シェルターが何たるや」というのをビジュアルで知りたい方は、写真家Adam Reynoldsの『Architecture of An Existential Threat』という作品集がおすすめです。

テルアビブ裏観光〜暮らしの中にあるテロの跡〜

前提として、「現在のイスラエルは普通の先進国でテルアビブは安全」ということを説明しました。そういった背景も含めて過去にテロ事件が起こった観光地を紹介していきます。

殺傷事件が起きた、テルアビブ・ヤッファのプロムナード

テルアビブの左側は全て地中海に面しているのですが、 海岸沿いには延々と整備されたプロムナード(散歩道)が続いています。プロムナードは「テイエレット(Tayelet)」と呼ばれており、ここで散歩すること自体がテルアビブのトップ観光アクティビティの一つです。

ヤッファのプロムナード。平日の午後の様子。

ヤッファのプロムナード沿いのビーチ。

週末は特に活気があり、早朝や夕方は地元の人がジョギングしていたりしています。ビーチに降りることもできるので、散歩だけでなく、海で遊びたい人にも人気のスポットです。

しかしヤッファのプロムナードのまさにこの場所で、2016年3月8日、パレスチナ人による殺傷テロが起こりました。テルアビブで起こった最も最近のテロとして知られています。この犯行によって、2名(内1名アメリカ人)が命を落としています。

しかしながらこの場所に目立った記念碑などはなく、ただひたすら海が見える景色のいい観光地といった様相を呈しています。

バス爆破事件が起きた、テルアビブの交通の要・アレンビー通り

アレンビー通りはテルアビブの中心部を約2.4キロに渡って縦断する通りで、市民にとっては通勤の主要通りといった場所です。テルアビブの人気観光地であるカルメル市場やロスチャイルド通りなどとも接しており、観光客にもよく利用されています。

平日のアレンビー通りの様子。奥には、ユダヤ教徒の宗教活動の場「シナゴグ」が見える。

『テルアビブ・グレート・シナゴグ』(グレート・シナゴーグ・オブ・テルアビブとも言う)

ユダヤ教徒が宗教活動するための場所であるシナゴグ『テルアビブ・グレート・シナゴグ』は、ランドマークのひとつ。この付近のバス停は観光客や地元の人で常に混んでおり、活気があります。

バスに乗り降りする人々

そんなアレンビー通りのまさにこの場所で、2002年9月19日の13時、パレスチナ人による自爆テロが起こりました。バスの中で爆破が起こり市民6名が死亡、約60名が負傷したと言われています。この事件に関してはパレスチナのテロ組織『ハマス(Hamas)』が犯行声明を発表したとされています。

夏のアレンビー通り

他のテルアビブ市民同様、私も幾度となくアレンビー通りを通ってきましたが、印象としては「安心感のある地元の道」と行った場所です。

銃乱射事件が起きた、フードモール・サロナマーケット

サロナマーケットはテルアビブ最大級のフードモールで、イスラエルで話題の飲食店が集う場所。毎日オープンしているのも人気の理由です。

サロナマーケットのエントランス

サロナマーケットの寿司屋『ZE SUSHI』

中は食のテーマパークといった様相を呈していおり、寿司、ラーメン、ハンバーガー、中東料理など様々なお店があります。外にはイスラエルのカフェチェーンなどもあり、日本でも展開するイスラエルのカフェ『マックスブレナー』も人気店の1つです。

余談になりますが、イスラエルは金曜夕方から土曜夕方まで「シャバット(安息日)」でお店が閉まります。その間には働いてはいけないというユダヤ教のルールであり、この時間帯はテルアビブでも多くのお店が閉まります。

そんなマックスブレナーで2016年6月8日に起こったのが、パレスチナ人テロリスト2名による銃乱射事件です。この事件により4名が命を失いました。犯行の様子がテレビで公開されており、特にビジュアルの印象が強いテロです。犯人達は、イスラム過激派組織「ISIL(Islamic State in Iraq and the Levant)」に影響を受けて犯行に及んだと言われています。

事件があったマックスブレナーのテラス席(手前にはイスラエルのチェーンレストラン『ベネディクト』がある)

現在は特に変わった雰囲気もなく普通の人気カフェといった様子で、本来の落ち着きを取り戻しています。 特に『ベネディクト』は、週末のお昼時はちょっと並ばなければいけないほど人気です。

日本赤軍が銃乱射事件を起こした、ベン・グリオン国際空港

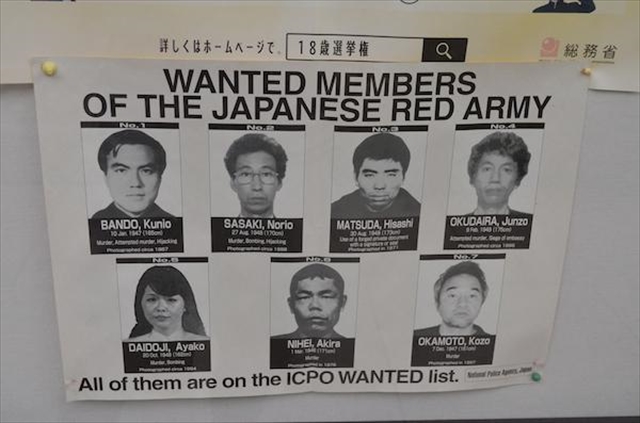

現・ベン・グリオン国際空港であるロッド空港でも、1972年5月30日にテロ事件が起こっています。建国後にテルアビブで起きた24件のテロの中で、唯一日本に関係がある事件です。 パレスチナ系テロ組織「PFLP」と連携していた日本赤軍の3名による犯行とされており、26名の被害者と犯人2名が命を落としています。

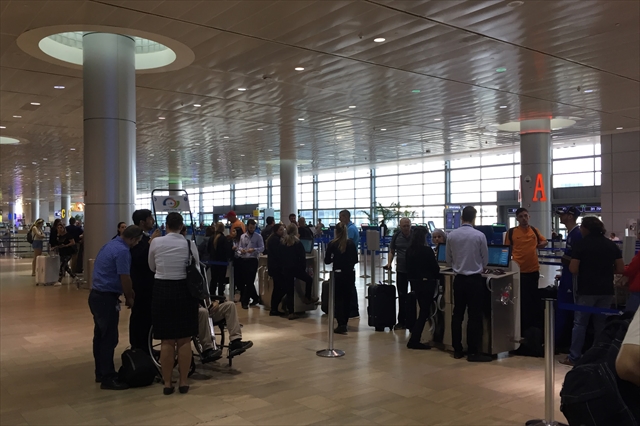

ベン・グリオン国際空港のターミナルエリア

ドイツの日本大使館に貼られていた日本赤軍の指名手配写真。右下が岡本公三。

犯人の一人である岡本公三はイスラエルの隣国のレバノンに政治亡命したとされ、海外の日本大使館の日本赤軍・指名手配写真には岡本公三の名前が記載されています。

ベン・グリオン国際空港チェックイン前のチェックイン。「滞在目的」「滞在場所」「国内で誰と会ったか」などを聞かれる。

しかし現在は、過去に凄惨な事件があったという面影は特に感じられません。ベン・グリオン国際空港はセキュリティが世界一厳しいなどと言われますが、厳しいというより「手間をかけていて面倒くさい」といった印象の方が強いです。

裏の裏観光〜時代によって変わるテロリスト〜

ここまではパレスチナによるテロ事件を紹介しました。しかしここからは、イスラエルでユダヤ人が起こしたテロや、建国前のパレスチナでのユダヤ人テロリストの活動について紹介します。

イスラエルの首相『イツハク・ラビン』が暗殺されたテルアビブ市役所前

ランドマークといえば語弊があるのかもしれませんが、テルアビブ市役所前の「イツハク・ラビン・メモリアル(Yitzhak Rabin Memorial)」は観光地としても有名で、イスラエルの5人目の首相イツハク・ラビンがここで命を落としています。

市役所前に設置された『イツハク・ラビン・メモリアル』

モニュメント真横の柱に英語で書かれたメッセージ

柱には英語でこう書かれています。

「イツハク・ラビン・メモリアル まさにこの場所で、1995年11月4日の土曜日、イスラエルの首相であり防衛大臣のイツハク・ラビンが殺害されました 平和が彼の遺産とならんことを」

イツハク・ラビンは、「オスロ合意」を支持する市役所前の広場の集会の後、それに反対する極右思想を持つユダヤ人のイガール・アミル(Yigal Amir)によって銃殺されました。

警察に同行され、殺害現場を再現するイガール・アミル(出典)

オスロ合意の1つに「PLO(パレスチナ解放機構)にパレスチナの自治を認める」という考えが含まれるのですが、極右思想を持つイガール・アミルは「敵(パレスチナ)にユダヤの土地を渡すなどあってはならない」と考えたとされています。

ラビン広場。奥にテルアビブ市役所が見える。/©Ron Henzel

事件後、市役所前の広場は 「ラビン広場(Rabin Square)」と名前を変え、現在でも政治的デモや集会の中心地となっています。

“この国に何かあるときは決まってラビン広場で集会が起こるので「ラビン広場の変化はイスラエルの変化」”

とイスラエルのLGBTの記事で書きましたが、ラビン広場はテルアビブだけでなくイスラエルという国全体にとっても重要な場所です。「ラビン広場」「テルアビブ市役所」「イツハク・ラビン・メモリアル」は3点セットで「ラビン広場の観光地」と考えられている場合があります。

https://traveloco.jp/kaigaizine/lgbt-israel

ユダヤ系テロリストと関係する、テルアビブグレートシナゴグ

序盤で紹介したアレンビー通りのシナゴグですが、注意しながら歩いてみると、看板があることに気づきます。

テルアビブ・グレート・シナゴグの外観

テルアビブ・グレート・シナゴグの壁沿いに佇む看板

ヘブライ語と英語で説明されている

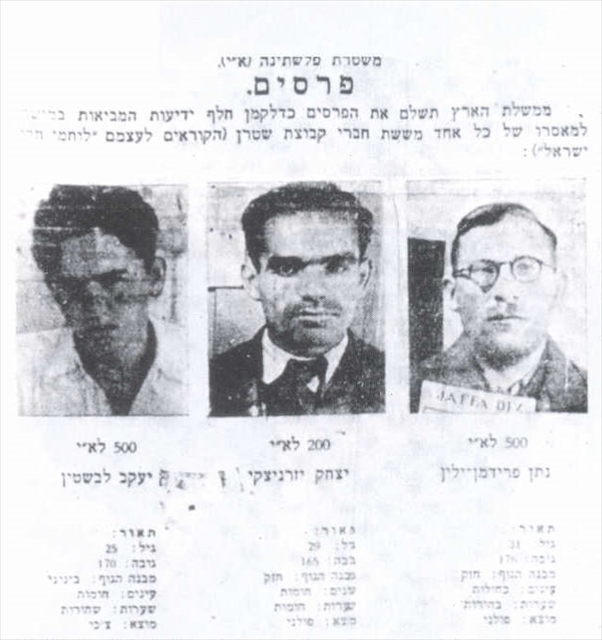

看板には、「ユダヤ人武装組織『レヒ(Lehi)』がこのシナゴグの地下と屋根裏を武器の隠し場所として使っていた」という旨の表記がされています。

レヒとは、イスラエル建国以前の『イギリス委任統治領パレスチナ』で活動していたテロ組織。イスラエルを築くために暴力を使ってイギリスに対してアクションを起こし、結果として革命を成功させたと言える人たちです。

当時のレヒの構成員の指名手配写真。左から、『ヤコブ・レヴスタイン』『イツハク・シャミル』『ナタン・イェリン=モル』

レヒのリーダーの一人『イツハク・シャミル(Yitzhak Shamir)』は特に有名で、イギリス当局に数回逮捕されており、レヒの前には別の武装組織『エツェル(Irgun)』の一員でした。しかし、イギリスのパレスチナ委任統治が終わりイスラエルが建国した後は、イスラエルの諜報機関『モサド』の工作員として活躍し、その後イスラエルの首相にもなっています。

イスラエルの10人目の首相、イツハク・シャミル。日本の中曽根康弘とも同時期の首相。/©Marcel Antonisse / Anefo

ユダヤ人の銃はペンよりも剣よりも強かったということでしょうか。裏の裏は表になります。

イスラエルは果たして「安全」なのか

もし「イスラエルは危険か安全か?」と2択で問われたら、「安全」と答えます。外務省によると2017年のイスラエルの犯罪発生件数は約33万件で、同年の日本の犯罪発生件数の約3分の1に留まっている状況です。(『外務省:海外安全ホームページ: 安全対策基礎データ』より)

イスラエル外務省の発表を見る限りでは「パレスチナ人の犯行=テロ事件」のように見えてしまわなくもないのですが、現在のイスラエルにおいて「テロ組織が堂々と犯行声明を発表するようなテロがしょっちゅう起こる」というのは考えづらいのが現状です。

エルサレムの夜の繁華街エリアもいたって平和

テルアビブの夜の繁華街エリアもいたって平和

場所にもよると思いますが、現在までに1年半ほど住んでいる段階では、テルアビブでは個人的にはまだ危険な目にあったことはありません。アラブ人やロシア人(らしき)若者に「おー! チンチョンちゃん?」と話しかけられたことはありますが。

テロと犯罪は別。「バスは武器」という名言。

イスラエルでセキュリティ関係の仕事をされている方の言葉で印象的だったのが、「テロと犯罪は別」。テロの脅威は地理的に看過できないそうです。ちなみにその人によると「バスは“武器”」だそうで、「(テロを避けるためには)バス停でたむろしない」と聞いたときは、不謹慎ですがちょっと笑ってしまいました。

とはいえ、場所や国を問わず事故はいつでも起こる可能性があるので、「車がぶつかるような場所でダラダラしない」というのは根本的な安全対策だと思いました。

アレンビー通りを行き交う “武器”

それ以来、たとえ歩道でも「できるだけバス停から離れる」などしているのですが、どんなに慎重に歩いていても、歩道にもかかわらずなぜかバイクが私を追い抜かしていくことがあります。

歩道のバイク。運転しながら駐輪場所を探す人もいれば、探すふりをしてがっつり運転する人もいる。

道路はさらに横着なバイクが多い。隙間を無理やり抜けるための乗り物に見えることもしばしば。

正直、パレスチナのテロリストやユダヤ人の極右団体より、私にとって危険でやっかいなのは地元のバイクのおっさん。なぜならどこにでもいるからです。(マナー違反をするバイクの運転手はなぜかおっさんやお兄さんが多い)

そんな私がイスラエル観光に関する危険について何か言うとしたら、「危険運転とチンピラには気をつけて」となります。結局のところ、身近な危険には国境も宗教も関係ないのですから。

この取材をきっかけに、1948年のイスラエル建国から現在までにテルアビブで起きたテロ事件を動画にまとめてみました。ご興味のある方はご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=saJ8qXWqvlw&t=47s

*

編集:ネルソン水嶋

- ※当サイトのコンテンツ(テキスト、画像、その他のデータ)の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイトなどへの引用も厳禁です。

- ※記事は現地事情に精通したライターが制作しておりますが、その国・地域の、すべての文化の紹介を保証するものではありません。

がぅちゃん

がぅちゃん